別項で戦前の朝鮮半島のラジオ放送を取り上げ、その中で京城放送局について記したことがあった。今回は京城放送局の所在地について取り上げるのだが、それは次のような理由による。日本で比較的容易に入手できる京城放送局に関する書籍には『幻の放送局-JODK』と『JODK 消えたコールサイン』の2冊があるが、このどちらからも京城放送局の場所を特定することはできないのである。前者は、京城放送局の局長であった篠原昌三の娘によるものなので、そこまでの記述を求めるのは酷かもしれない。後者には当時の地図が掲載されているがその中には放送局が書かれていない。さらに、新しく延禧に建設された新放送所についても場所がよくわからない。いったいどこにあったのだろうという興味がつのり調べてみることにした。

2.京城放送局について

以前の会報からは7年ほど経っているので、最初に京城放送局について簡単におさらいをしておこう。

1895年、日清戦争の勝利により朝鮮を手に入れた日本は1910年に朝鮮併合を果たし、1945年まで日本の統治下に置いた。こうした状況の下、1926年11月30日、(社)京城放送局を設立し、翌1927年2月16日に本放送が開始された。東京、大阪、名古屋に次ぐ開局であった。放送局は徳寿宮の北側の貞洞にあった。ここに45m鉄塔を建設し、817kHz(注1)、1kWで放送を開始した。送信機はマルコーニ社製6Q型である。その後、聴取者が伸びず放送局は経営不振に陥る。そこで回復策として、出力の増強と朝鮮語による放送を計画した。1932年に(社)朝鮮放送協会とし、ソウル郊外に大電力の新放送局を開設し、日本語と朝鮮語の二重放送を始めることとした。新放送局は、高陽郡延禧面西細橋里に1万7千坪の土地を得て、1932年7月から着工し、1933年4月より本放送が始まった。第1放送(日本語)は900kHz、10kW、第2放送(朝鮮語)は610kHz、10kWで、のち第2放送は50kWに増力されている(1937年4月)。送信機は、東京電気製GRP-71A送信機、アンテナは第1放送が104m高の垂直アンテナ、第2放送が37.5m長、64m高いのT型アンテナであった。京城放送局は、釜山放送局の開設に伴い、京城中央放送局と改称された。また、第1放送が710kHzに、第2放送が970kHzに周波数変更をしている。

3.『JODK 消えたコールサイン』の記述より

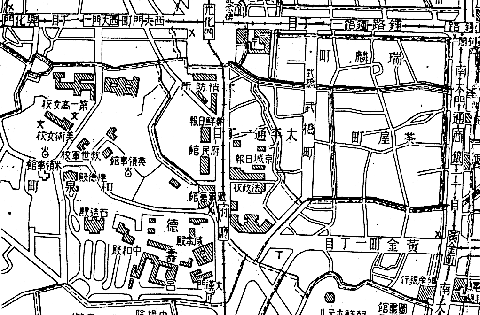

図1

図1この本には、戦前の放送局付近の地図(図1:注2)が掲載されているが、先に述べたようにこの中には放送局がない。著者は日華事変(いわゆる日中戦争1937~1945年)の開始により検閲で削られたのではないかと推測している。放送局の場所に着いては別のページに参考になる記述があった。「左に徳寿小学校、右に第一高女校、ふたつの学校に挟まれた道を通り、左側の急勾配の坂を登ると、局舎の玄関前である。」と書かれている。また、「徳寿宮の裏手にある貞洞1番地は李王職の所有地だったが、交渉の結果、李王職は朝鮮文化のためならと快諾をあたえ、英国領事館脇の敷地が選定された。建設工事は1926(大正15)年6月7日に起工、10月27日上棟式を経て12月5日に完成した。」ともある。これらを頼りに場所を調べてみることとした。

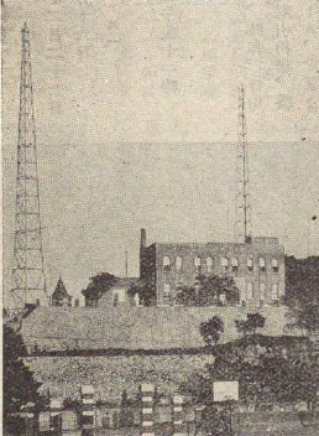

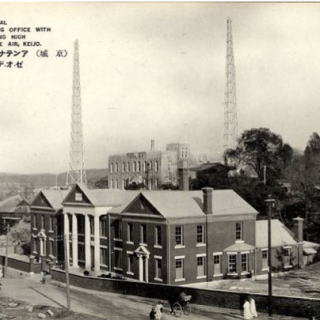

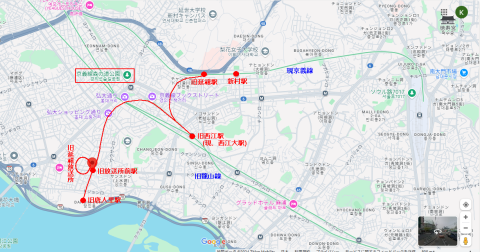

上記の情報をたよりにGoogle Mapで調べてみたところ、何のことはない、そのものズバリの記載があるではないか。「旧朝鮮放送協会京城中央放送局跡地」と地図上にある。現在の徳寿小学校の敷地にあたる(図2)。しかし、この場所には疑問が残る。なぜなら、『ラヂオ年鑑』に掲載されている京城放送局の写真では、放送局舎もアンテナも丘の上に建っているのである(図3)。さらにいえば、筆者はこの小学校がある貞洞通をソウル訪問時に歩いているのである。小学校の南隣ある旧救世軍本営(現、貞洞1928アートセンター:図4)を訪ねている。放送局が貞洞通りと同じ高さの小学校の敷地内にあったというのは正しくないように思われる。

図2

図2 図3

図3 図4

図4では再度、本の記述に戻ることにしよう。「左に徳寿小学校、右に第一高女校、ふたつの学校に挟まれた道を通り、左側の急勾配の坂を登ると、局舎の玄関前である。」とあるので、この道を地図上でたどってみるとよいのではないかと考えた。貞洞通りから入る横道を図5に、その行程を示すGoogle Mapを図6に示す。これによれば、放送局は小学校の裏手の丘の上にあったと思われる。だから、Google Mapの「跡地」の記載とは若干のズレがあると考えてよい。

図5

図5 図6

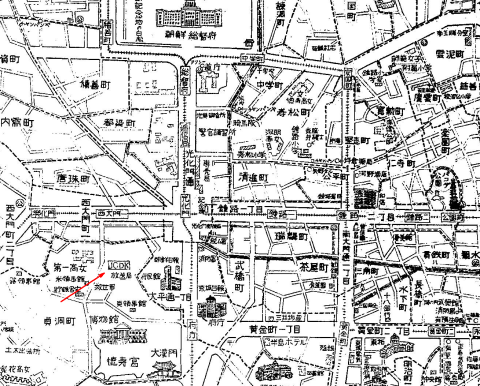

図63.兵頭修美氏の地図

調べていく中で手書きの地図を見つけた。これは福岡市のサイトにあったもので、「思い出の京城(写)<京城市街図>(昭和51年7月)」というタイトルがついており、兵頭修美氏が手書きで描いて福岡市に寄贈したものである。何らかの資料とご自分の記憶を元に描かれたものと思われるが、たいへん精密で詳しい(図7)。この地図では放送局は、貞洞通からは少し離れたところに書かれている。先ほどの書籍の記述から推測した場所ともよく一致しているように思える。今の地図にはない救世軍本営の裏を通る道も書かれている。

図7

図74.京城放送局舎

『JODK 消えたコールサイン』には局舎の図面が掲載されている(図8)。この図面と京城放送局の写真(図9)を参考に、救世軍本営の建物の配置から写真が撮影された方向を割り出し、局舎の位置関係を検討してみた。この結果、局舎は図10のように配置されていたと考えられる。

図8

図8 図9

図9 図゙10

図゙10『幻の放送局-JODK』には、1987年9月3日に行われた「韓国放送記念碑除幕式」の写真があり、記念碑の台座には「最初の放送所跡」と書かれているそうだ。この記念碑は徳寿小学校の敷地内にあり、『JODK 消えたコールサイン』には「工事中の徳寿国民学校(小学校)の校庭を見おろす崖の中ほどにその碑を見いだすことができた。」と記されている(図11:横断幕には「初放送より 記念碑除幕式」と書かれている)。こうした点からも、図10の位置関係はおおよそ正しいものと思われる。

図11

図11この地にあったのは「京城放送局貞洞演奏所」である。開局時にはこの地から放送していたが、放送設備強化のために1933年4月に延禧に新放送所が作られたことから、こちらは演奏所となった。演奏所と放送所の間には専用連絡線が引かれた。

5.延禧放送所

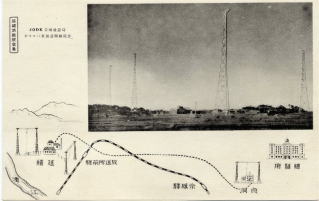

では、延禧放送所はどこにあったのか。ラヂオ年鑑には住所として高陽郡延禧面西細橋里が掲載されているが、Google Mapで調べても延禧までは確認できたが、詳しい住所がわからない。参考になるのは、延禧放送所の絵葉書に書かれている地図である(図11)。

図12

図12鉄道駅で「放送所前」という駅名がある。筆者は、当初、この駅は京義線の駅名だと思って探していた。最近になって、この駅は唐人里線の駅だということがわかった。唐人里線は、満洲の撫順炭坑の無煙炭を唐人里火力発電所まで運ぶために作られた路線である。1911年には京義線と満州鉄道が接続されているので、石炭は京義線の新村駅を通ってこの唐人里線経由で運ばれたのである。さらに調べていく中で、当時の交通路線図を発見した。この付近の鉄道路線は図12のように1本ではなく、かなり複雑に入り組んでいたのである(図13)。図で唐人里線は西江(せいこう)駅~唐人里(とうじんり)駅まで、西江駅~延禧(えんぎ)駅~新村(しんそん)駅間は新村連絡線という。京義線は右端の京城駅から延禧駅を通り、左上に抜ける線を指す。

図13

図13鉄道駅はわかったが、それは現在の地図ではどの位置になるのかという問題が残る。この問題を解明する2つの資料を見つけた。1つは、新村連結線、唐人里線は現在は廃止されているが、京義線の一部がメモリアル公園として保存されていることである(調べてみると京城駅からでている路線ではなく、龍山線が地下化され、その上が公園になっているようである。龍山線とは龍山駅と水色駅間に1906年に敷設された線である。いったんは廃線となったが、その後復活し、韓国では旧龍山線も京義線の一部として京義線と称しているようである)。これを地図上で確認することで、唐人里線や新村連結線の現在の位置がわかる。もう一つは『本邦無線電信電話局所設備一覧表』(昭和11年版)で、ここに京城放送局延禧放送所の住所と共に、経緯度が出ていたのである。経緯度は、126°55'12"E、37°32'52"Nである。これらの資料から、延禧放送所の現在の位置は図14であると考えられる。ここはトクマクロ(徳目路?)とオウルマダンロの交差点付近にあたる。この道をまっすぐ南下すると韓国中部電力発電所がある。おそらくここは唐人里発電所をリニューアルしたものだと思われ、そうならば放送所の場所の推測に有利な材料となる。

図14

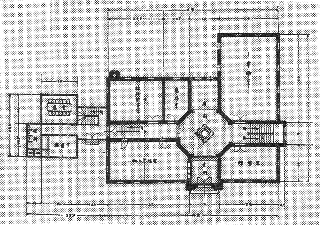

図14最後に、延禧放送所の建物の図面を図15に示す。これは図8の建物図面が写真と一致していないところもあるように思われたので探していたところ、「京城放送局新放送所局舎平面図」というのを見つけた。これは『京城放送局(JODK)ラジオプログラム集成』という本巻3冊・別巻・別冊の5巻編成の書で、各巻18,000円(別冊は8,000円)という高価なものである。とても購入はできないので、所蔵図書館を調べていたら、国会図書館以外に、京都のB大学図書館にあることがわかった。電話で問い合わせると、外部の人間でも閲覧可とのことだったので、早速出かけた。本巻は番組表だったので、別巻の資料のみコピーさせてもらった。

その図面が図15である。図8の図面と大きく違っていたので、よくみると「新放送所」とあり、延禧放送所の局舎図面であることがわかった。『ラヂオ年鑑』(昭和8年版)には、延禧放送局舎は、煉瓦造平屋建で290坪75(960㎡)とある。

図15

図156.おわりに

おおよその資料はほぼインターネットで入手可能だが、やはり細部になるといろいろ知恵を出して調べないとわからないことが多い。すぐに答えにたどり着けないのがまた面白い点でもある。

6年前の韓国旅行の前にこうしたことがわかっていたら、もっと面白い旅ができたであろう。もしまた韓国に行く機会があったら、京義線メモリアル公園や京城放送局の場所などを改めて訪れてみたいものである。

(注1)開局時の放送周波数について、NHKの『ラヂオ年鑑』昭和7年版には波長435m(690kHz)と書かれているが、官報(朝鮮総督府告示第379号、官報第6号、1927年1月7日)には、波長367m(817kHz)とあるので、こちらを採用した。

(注2)この地図は本文中に出てくる『最新京城明細図』(昭和14年2月15日第3版、至誠堂)と思われる。

【参考資料】

・『JODK 消えたコールサイン』津川泉、白水社、1993.7

・『幻の放送局-JODK』篠慧子、鳥影社、2006.10

・『京城放送局(JODK)ラジオプログラム集成』別巻(朝鮮放送協会資料)、金志善、金沢文圃閣、2024.3

・『伸びゆく京城電気』京城電気(株)庶務課編、京城電気、1940

・『本邦無線電信電話局所設備一覧表』逓信省工務局編、逓信協会、1936

・『ラヂオ年鑑』昭和7年版~昭和15年版、日本放送協会

・『ラジオ年鑑』昭和16年版~昭和18年版、日本放送協会

・『日本無線史』第12巻(外地無線史、電波監理委員会、1951.6

・https://ja.wikipedia.org/wiki/朝鮮総督府鉄道

【図の出典】

図1 『JODK 消えたコールサイン』

図2 Google Map

図3 『ラヂオ年鑑』昭和6年版、日本放送協会

図4 筆者撮影(2018年3月)

図5 同上

図6 Google Mapに筆者が加筆

図7 https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/somu/hikiage/3_8_603.html

図8 『JODK 消えたコールサイン』

図9 https://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=432914&id=44924017

図10 筆者作成

図11 『幻の放送局-JODK』

図12 https://www.japanradiomuseum.com/korearadio

図13 『伸びゆく京城電気』

図14 Google Mapに筆者が加筆

図15 『京城放送局(JODK)ラジオプログラム集成』別巻

(OG)

(1つ前に戻る)