図1

図1■スネーク・アンテナ & ローバンド用プリアンプの製作■ Ts

ペディション用のアンテナとしては、これまでの琵琶湖ペディでビバレージ・アンテナがお馴染みですが、今回のペディではこれに類似した型式でエレメントを地面に這わせるスネーク・アンテナ[1]を実験しました。

実は、この形式のアンテナを以前のペディで平行ビニル線100mを使用して実験したことがありましたが、利得が低過ぎて自作プリアンプ(利得23dB)で増幅しても実用になりませんでした。

そこで、今回のペディに合わせて利得の高いプリアンプを新たに自作することにしました。利得が0〜40dBに可変のプリアンプに関する文献[2]がありましたので、これを参考にして製作することにしました。

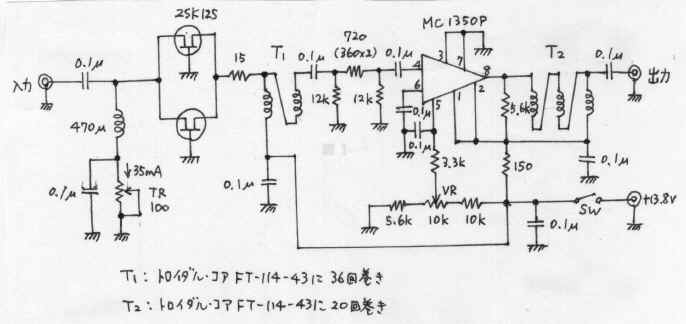

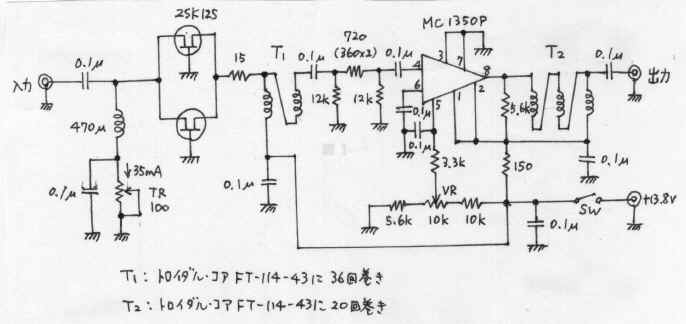

回路は図1のとおり、第1段はFET 2SK125(ソニー)の2個並列接続による利得12dBのアンプとし、第2段はビデオIF用アンプ MC1350P(モトローラ)による利得0〜50dBのアンプとし、段間にインピーダンスの安定化のため3dBの減衰器を挿入しています。回路は万能基板に組み、90x50x120mmのアルミ製ボックス(アイデアルSB-1 )に収納しました。 図1

図1

素子単体の雑音指数NFは、メーカーのデータ・シートによると2SK125で1.5dB程度、MC1350Pで6.5dB程度となっており、アンプ全体では、2.1dB程度と計算されました。2SK125は信号源インピーダンスが100Ω 前後のときNFが最小となり、2個並列時は50Ω前後が最適となります[3]。MC1350Pについては、資料がありませんでしたので入力インピーダンスの2kΩに合わせましたが、より大きい値に変更するなど改良の余地はあると思われます。

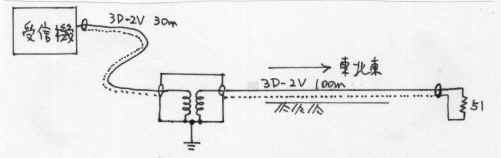

一方、スネーク・アンテナは、図2のとおり、宿舎2階に設置した受信機から30m離れた湖岸の松の木に向かって同軸ケーブル3D-2Vを張り、そこで編線を接地し、1:1 のトランスを接続し、その地点から東北東に向かって長さ100m の3D-2Vを地面に這わせ、先端を51Ωの抵抗で終端しました。原理的にはシールド性能の悪い同軸ケーブルほどよく電波を拾うというという仕組みです。文献[1]によると、エレメント長が1波長以上で動作するとのことなので、同軸ケーブルの波長短縮率0.66を考慮すると、約2MHz 以上で動作する計算となります。

図2

図2

このスネーク・アンテナの利得は、東北東向きに地上高2〜5mに張った全長180mのビバレージ・アンテナに比較してかなり低く、40dB程度低くなりました。

この差を補うため新作アンプの利得を上げていくと、30dB程度増幅したところで相互変調が現れてきました。文献[2]の回路にはあった段間の単一同調回路を省略しているため予想されたことですが、そこでプリアンプの前に先日製作した直列同調回路(本誌246号参照)を挿入したところ相互変調は消え、50dB増幅しても現れませんでした。

アンプの利得を旧作アンプ(2SK125を4個並列×2段)の利得に等しくなるように調整してS/N 比を比較したところ、新作は旧作にやや劣るようでした。

そこで同調回路−旧作アンプ−新作アンプの順に接続し、旧作アンプで不足する利得を新作アンプで補うようにすると比較的よい結果が得られました。

アンテナの比較では、スネーク・アンテナの方が地上高が低いため指向性の乱れが小さいことが期待されましたが、混信局がうまく除去できている場合があったものの、全体としては顕著な差は見い出せませんでした。全長が同一でないこともその理由かもしれません。設置が容易であるという点ではペディション向きとも言えるでしょう。

○参考文献

[1] Doug DeMaw,技術展望:ローノイズ地表アンテナ(抄訳),CQ ham radio,293-294(CQ 出版社,1988年6月)

[2] Doug DeMaw,技術展望:80/160m受信アンテナ用プリアンプ(抄訳),CQ ham radio,31 2-313(CQ出版社,1988年11月)

[3] 山村英穂,トロイダル・コア活用百科,(CQ出版社,1983)