別稿で「古書市で見つけた『JOOK物語』から」という、NHK京都放送局に焦点をあてた紹介をした。このとき、開局時の放送周波数が、『JOOK物語』の記述と『官報』の記述が違っていることに気づき京都放送局に問い合わせたところ、「当初960kcでスタートしたが、すぐに625kcに変更になった」との回答があったことを述べた。しかし、私はこの「回答」がもう一つ腑に落ちず、ずっと気になっていた。

その理由の1つは、日本放送協会が発行している『ラヂオ年鑑』を見ると、昭和8年版~11年版まですべて960kcと書かれていることである。もし変更があったならばここに反映されなければならないはずである。変更が何年もそのままになっているなどということは放送界の出版物としては考えにくい。

そうはいってもこれだけでは根拠が薄弱である。真相に迫る何か別のアプローチはないかと考えていたところ、当時の新聞を見たら放送周波数が出ているのではないかと思いついた。新聞ならば読者もいるので、周波数の変更には敏感であるだろう。そこで開局後のいくつかの日付の新聞記事からこの周波数問題を明らかにしたいと考えた。1932(昭和7)年6月24日が京都放送局の開局日なので、この日を含めて調べてみた。

2.放送周波数は960kcだった

京都の新聞といえばやはり「京都新聞」だろう。現在の京都新聞は、1879(明治12)年に創刊された「京都商事迅報」を前身とし、1932(昭和7)年当時は「京都日出新聞」(日刊)と「京都日日新聞」(夕刊)が発行されていた。この2紙が1942(昭和17)年に合併して「京都新聞」となった。図書館で縮刷版等の保存を調べたところ、この時代のものは縮刷版ではなく、マイクロフィルムで保存されていた。そこで「京都日出新聞」のマイクロフィルムを閲覧することにした。マイクロフィルムの閲覧端末は検索機能がないので、順番に画面を見ていかなければならない。しかも画面が縦に流れていくので、しばらく見ていると酔ったような状態になる。その都度目を閉じて休まなければならないのには閉口した。

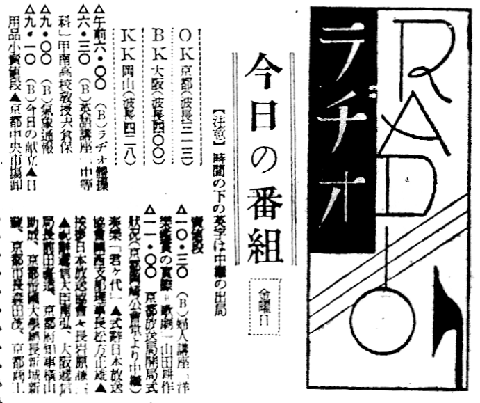

閲覧した新聞は、1932(昭和7)年6月24日の前後と、1ヶ月後の7月1日、2ヶ月後の8月1日、ほぼ3年後の5月1日の紙面の中の「ラジオ欄」を見た。いずれの紙面でも京都放送局は波長313m(周波数958kc)であった。すなわち、1936(昭和11)年7月1日の周波数変更で1070kcになるまで、官報に記載されていた波長313m(周波数960kc)であったことがわかった。開始後に変更はなかったのである。

図1 京都日出新聞1932.6.24)のラジオ欄 (「OK京都波長313」とある。)

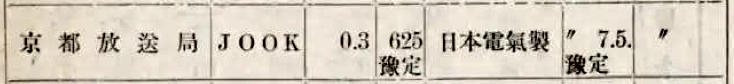

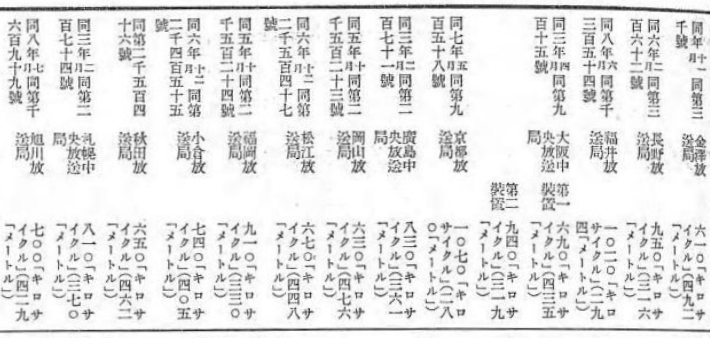

では『JOOK物語』に記載されていた625kcは何を元に書かれていたのだろうか?間違いであることははっきりしたのだが、その元が気になるところである。調べる中でそれらしい記述を見つけた。『ラヂオ年鑑』(昭和7年版)である。昭和7年版なので前年のことが書かれており、まだ京都放送局は開局していないのだが、「各局周波数其他一覧表」に「京都放送局 JOOK 0.3kW 625KC予定 日本電気製 昭和7年5月予定」と書かれている。つまり、開局計画のある時期までは625kcを放送周波数とすることで進んでいたのではないか。それがある時点で960kcに変更され、それが正式になったと考えれば納得がいく。なぜ変更されたかということについてはこれ以上調べるすべがないので、ここまでとしたい。当時の計画書の詳細が記述されているものでも閲覧できればわかるかもしれないが・・・。

図2 『ラヂオ年鑑』(昭和7年版)の記載

3.1070kcへの変更

京都放送局は1936年7月1日に960kcから1070kcへと周波数を変更した。このときの周波数変更はかなり大規模なものであった。この時存在していた局は30局だが、うち20局が周波数変更をした。この周波数変更は基幹局の大電力放送計画に伴うものであった。その説明をする前に、ラジオ放送局の設備拡充計画を少し振り返らなければならない。

東京・大阪・名古屋の3局が開局後、全国放送網の建設が目標とされた。これが「全国鉱石化5カ年計画」である。逓信省は、鉱石式ラジオでは6mV/m、1球式ラジオでは1mV/mの電界強度が受信には必要だと算出しており、これは90m高のアンテナで周波数800kc、出力10kWの放送ならば、鉱石式ではおよそ160km、1球式では450kmがカバーされる範囲と計算された。そこで既設の3局の他に、広島、熊本、仙台、札幌局(いずれも10kW)及び金沢局(3kW)が建設された。ところが10kWではカバーされる区域が予想よりも狭く、計画の変更を余儀なくされた。そこで、第2期の計画では全国主要都市に0.2~0.5kWの放送局を42局増設することにした。京都放送局の建設はこの計画の一部であった。

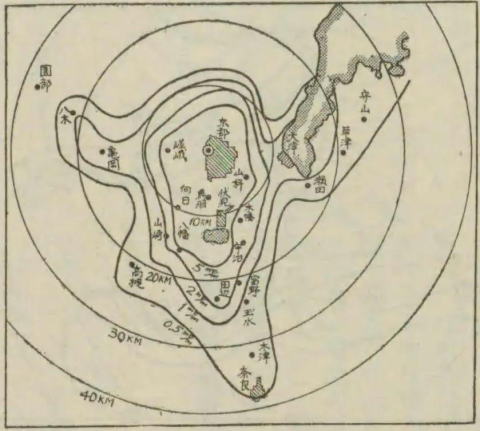

開局当時の京都放送局の受信範囲を示す地図が『ラヂオ年鑑』(昭和8年版)に「新設小電力放送局の電波伝播状況」が記載されていたので、図3に示す。この調査は、1932年6月17日から6月25日にかけて行われたもので、開局に前後して行われている。調査箇所は45個所とあった。図に描かれた線は内側から5、2、1、0.5mV/mを示し、鉱石受信機ならば内側から2つ目の線の範囲が受信範囲となり、3球受信機では一番外側の範囲が受信範囲となる。図からは南側は山がないため木津あたりまで範囲が広がっている。また東西は山があるので狭いと思われたが、意外に東は琵琶湖の南部、西は八木まで広がっているのが興味深い。

図3 開局当時のJOOK局の受信範囲

図3 開局当時のJOOK局の受信範囲1933(昭和8)年頃になると、世界各地で大電力放送局が増加してきた。たとえば日中戦争の相手国である中華民国では、南京から680kc、75kWのXGOA局が日本の局にも多大な混信を起こすような状況であった。大電力局の登場は真空管の性能が向上し、大電力送信管が製造可能となったことが大きい。そこで日本でも東京地方150kW、九州北部地方100kW、大阪地方75kW(のちに100kW)に増強する計画が立てられた。大電力局の建設にあたっては、中波帯が密になるため長波帯を使用する計画もあり、1935(昭和10)年頃には逓信省と共同で長波放送の実験も行なわれた。しかし、アジア地域では国際的に長波放送が認められていなかったことや、200kc付近は軍用通信に使われていることなどから、長波大電力放送は実現しなかった。結局、東京地方は埼玉県川口市に第1放送の送信所(590kc、150kW)が、埼玉県鳩ヶ谷町に第2放送(870kc、150kW)が1937(昭和12)年12月28日に開局した。しかし、大阪と福岡の大電力化は用地買収や危機の発注も終わっていたが、時局が切迫し資材の入手が困難になったことから1941(昭和16)年度初めに工事は中止となった。

1936(昭和11)年7月1日の周波数変更に関する逓信省の告示を図4に示す。

図4 逓信省告示第1453号

4.京都放送局の開局

京都放送局の開局日である1932(昭和7)年6月24日には、岡崎公会堂で開局式が行われた。午前11時から始まった開局式は、挨拶、祝辞ののち、茂山千五郎らによる狂言「三本柱」と京都祇園新地の芸妓らによる長唄「浦島」が演じられ、12時40分に終了した。この様子はラジオ中継された。開局式終了後も、公会堂では催し物が続き、京都女子高等専門学校教授朝倉暁瑞氏による講演「デカダン的生活より宗教愛への生活へ」、幼稚園児や小学生による歌、京都帝国大学総長新城新蔵氏による講演「将来の達観」、柳兼子氏によるアルト独唱、日活現代劇部によるナンセンスオペレッタ「フーピー時世粧」が行われ21時に終了した。開局式以降の催し物もラジオ中継放送された。

図5 京都放送局の開局式

図5 京都放送局の開局式開局式には500名の参加があったそうだ。また、翌日25日には同じ公会堂を会場に、18時30分より「聴取者招待演奏大会」が開催され、2000人を超える参加者があった。大阪市立音楽隊の吹奏楽や長唄、端唄、オペレッタ、ダンスなどが披露された。

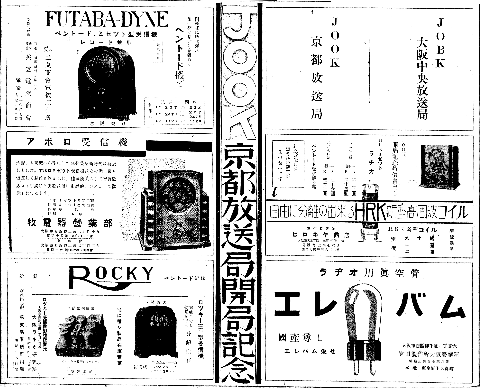

京都日出新聞に掲載されていた「JOOK京都放送局開局記念」の広告を図6に示す。

図6 JOOK京都放送局開局記念の新聞広告

図6 JOOK京都放送局開局記念の新聞広告5.開局時の京都放送局の施設・設備

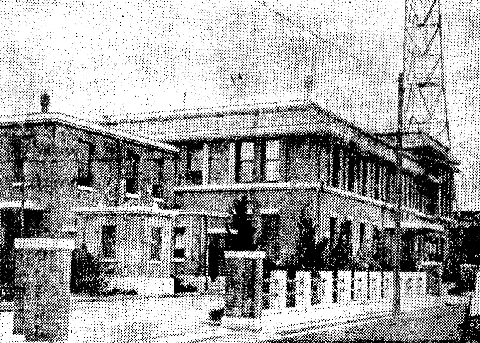

京都放送局の開局は新社屋でスタートした。当時の金額で66,000円(現在の金額で約1億6千500万円)を費やした局舎は鉄筋コンクリート2階建、建坪260余坪(862㎡)で、スタジオが2つあり、当時としては珍しく冷暖房設備があった。この建物について、『JOOK物語』では「OB大久保三郎氏の記憶によると新しい局舎は木造二階建で・・・」とある。別の職員(岡田貫太郎氏)も「十四年に入局した当時の局舎は木造二階建てだった。」と書いている。しかし、「京都日出新聞」には「建坪は二百六十坪余の鉄筋コンクリートの二階建」(6月24日夕刊)とあり、『ラヂオ年鑑』昭和10年版の「各局局舎其他一覧表」にも「鉄筋コンクリート二階建 延862平方米」とある。写真でみても鉄筋コンクリートのように見える。この食い違いについては新たな疑問となってしまった。

図6 京都放送局の局舎

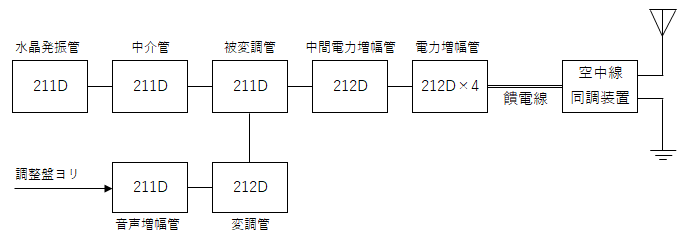

図6 京都放送局の局舎送信機は図7に示すような構成で、日本電気社製である。この送信機は元々岡山放送局用に製作されたが所定の電力(500W)を得ることができなかったため、京都放送局用に回されたという経緯を持つ。送信管の212Dはウエスタンエレクトリック社製の空冷式真空管で、プレート電圧は1.6kVである。当時は、高電圧・大電流に対応できる整流器がなかったため、送信装置の電源は、商用電源で交流電動機を回し、これに直結した直流発電機で必要な電圧・電流を得ていた。用途により、プレート用、フィラメント用、グリッド用にそれぞれ発電機があった。

図7 京都放送局の送信機のブロックダイアグラム

図8 送信機終段の真空管212D

図8 送信機終段の真空管212Dアンテナは、2本の鉄塔間に逆L型アンテナを架設した。塔間距離は64m、高さ55mで、アンテナ線は水平部18m、垂直部48mであった。アースは網状埋線式といって8?の銅より線112条を0.6m間隔に埋設したものを使用した。

6.おわりに

以上のようにJOOK京都放送局の開始時期の放送周波数は960kcであることが判明した。また、今回改めて『JOOK物語』を読み直し、新たな疑問(局舎は木造か鉄筋コンクリートか?)が生まれた。疑問を解消するために調べるという行為が、また新たな疑問を呼び起こす。切りがないと思われるかもしれないが、疑問が解消したときの気分は爽快で、これが何度も味わえると思えば、まあよいではないだろうか。

(了)

【参考】

『JOOK物語 NHK京都放送局70年史』京都放送局70年史編集委員会、2002.5

『日本放送史(上)』日本放送協会編、1965.1

『日本無線史』第2巻、電波監理委員会、1951.2

『ラヂオ年鑑』昭和7年~昭和12年版、日本放送協会

「逓信省告示第1453号」『官報』第2840号、1936年6月22日

「京都日日新聞」1932年6月24日~25日

「京都日出新聞」1932年6月23日~25日、7月1日、8月1日、1933年5月1日

【図の出典】

図1 京都日出新聞(1932年6月24日)

図2 『ラヂオ年鑑』(昭和7年版)、日本放送協会、P395

図3 『ラヂオ年鑑』(昭和8年版)、日本放送協会、P525

図4 「逓信省告示第1453号」『官報』第2840号、1936年6月22日

図5 京都日出新聞(1932年6月25日)

図6 京都日出新聞(1932年6月24日)

図7 『ラヂオ年鑑』(昭和8年版)、日本放送協会、P495の図を筆者が書き直し

図8 UECミュージアムのウェブページ(https://www.museum.uec.ac.jp/database/valve/vf0/v39.html)

図6 JOOK京都放送局開局記念の新聞広告

(OG)

(1つ前に戻る)