会報のNO.488(2021年2月号)、NO.490(4月号)、NO.491(5月号)に「無線報時信号のはじまり」を載せたが、日本の報時信号のはじまりについては簡単にふれるだけだったので、改めて日本の報時信号の歴史を追ってみることにした。

2.最初の報時信号

最初の報時信号は1911(明治44)年12月1日から始まった銚子無線局(千葉県海上郡本銚子町字平磯台)からの試験放送である。日本標準時の午後9時を放送することとなり、注意符号と時刻符号を送信していた。注意符号は無線局の技師が手動で送っていた。この試験放送の結果は良好で、1912(大正元)年9月1日より正式実施となった。『日本無線史』第4巻には通信局長による通牒(通業第530号「無線電信ニ依ル時刻通報方実施ノ件」大正元年9月1日)が載っているが、内容は次に取り上げる逓信省告示第545号と同じなので略す。1913(大正2)年7月1日付で逓信省告示第545号「無線電信ニ拠ル報時手続」が発せられ、初めて一般に取り扱いが公開された。以下の報時のフォーマットは告示第545号による。

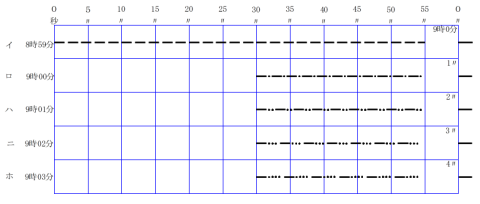

図1 逓信省告示第545号

送信は日曜日を除く毎夜午後9時、午後9時1分、午後9時2分、午後9時3分、午後9時4分の5回波長600m(500kHz)を使って行われた。基準となる時刻は東京天文台から送られ、連絡電線で送信所のリレーを制御する。図1に告示本文を示す。図2は本文に付随する図を書き直したものである。

図2 逓信省告示第545号に付随する図

図3 麻布時代の国立天文台

図3 麻布時代の国立天文台3.銚子と船橋からの送信

1916(大正5)年9月に海軍省所属船橋無線電信所(千葉県東葛飾郡塚田村)内に逓信省所管の船橋無線電信局が開設された。船橋無線電信局では日本〜ハワイ間の通信を行うため海軍の設備を共用した。

海軍の船橋無線電信所は、日露戦争後の軍拡と艦船の行動範囲拡大のために計画された大電力送信所で、当時の金額で115万円をかけたものであった。テレフンケン社から250kVA瞬滅火花式送信機を購入し、アンテナには200m高の鉄塔が使われた。

図4 船橋送信所

図4 船橋送信所報時信号は1916(大正5)年12月11日午後9時より銚子と船橋の2ヵ所から送信されるようになった。1916(大正5)年12月9日付の逓信省告示第1105号によれば、銚子無線局は波長600m(周波数500kHz)、船橋無線局は波長4000m(周波数75kHz)を使用した。フォーマットは図2と同じである。

船橋無線局の送信波長は、1924(大正13)年2月に波長6800m(周波数44.1kHz)に、同年9月に波長7700m(周波数39.0kHz)に変更となったが、10月には元の4000mに戻っている(逓信省告示第1453号、大正13年10月22日)。波長7700mへの変更は火花式送信機の故障によるものらしい。この1924(大正13)年9月15日に、東京無線電信局の設置に伴い船橋無線局は東京無線電信局船橋送信所と改称となった(逓信省告示第1268号、大正13年9月10日)。

4.昼夜間の送信

1925(大正14)年6月になると、夜間だけでなく昼間にも報時信号が発せられるようになった。逓信省告示第865号によれば昼間は午前11時〜同4分まで5回、夜間は午後9時〜同4分まで5回発せられ、日曜と祝日は昼間は停波となっている。つまり夜間については日曜日も送信されるようになった。送信波長は、東京無線電信局が昼間7700m、夜間4000mで、銚子無線電信局が昼夜間とも600mであった。送信フォーマットは変わらない。ここで注目したいのは、それぞれの無線局の発する電波について、波長とともに「持続電波」(東京無線電信局・昼間)、「減幅電波」(東京・夜間、銚子無線電信局・昼夜間)という記述が見られることである。当時銚子無線電信局には7kWの瞬滅火花式送信機が設置されており、「減幅電波」はこの送信機からのものと思われる。東京無線電信局のものについては次章で検討する。というのは東京無線電信局はいくつかの施設の複合体であり、その構成がこの頃変化しているためである。

5.東京無線電信局

東京無線電信局は、1924(大正13)年9月15日に東京市麹町区餞瓶町に開局した無線局で、国内主要都市及び植民地との間の無線通信のために開局された。開局時には船橋送信所と海軍省構内受信所(東京市麹町区霞ヶ関2丁目)より構成されていたが、翌年4月に検見川送信所(分室)(千葉県千葉郡検見川町)と岩槻受信所(分室)(埼玉県南埼玉郡岩槻町)を増設した。検見川送信所と岩槻受信所が開所したのは1926(大正15)年7月1日のことであるから、前章での東京無線電信局からの電波は検見川送信所からではないことがわかる。となると船橋送信所からの電波だと思われるが、この当時設置されていたのは250kWテレフンケン社製の瞬滅火花式送信機であった。夜間の送信についてはおそらくこれであろう。では、持続電波の方はどうか。推論を述べれば、英国マルコーニ社製の50kW真空管式送信機ではないかと思われる。これには次のような事情があった。船橋送信所の改装の話が1922(大正11)年頃あり、SFR型高周波発電機が発注された。ところが翌年9月に起こった関東大震災のために、築地にあった海軍技術研究所の倉庫内に格納されていた送信機は焼失してしまい、日の目を見ることはなかった。代わりに設置されたのが先の真空管式送信機であった。

1925(大正14)年9月5日からは、東京無線電信局の電波は昼夜間ともに7700m(持続電波)となった。また、東京無線電信局は、1935(昭和10)年4月15日から東京中央電信局と改称された。

6.新学用式報時の送信

1932(昭和7)年8月1日〜翌年8月31日まで、東京無線電信局は波長7700m(周波数39kHz)を使い、新学用式報時の送信を行った。送信は昼夜2回で昼は午前10時53分から、夜は8時53分から開始される。最初の1分間に注意符号を送信し、その後時刻符号を送信する。時刻符号は各54分から5分間送信され、5分間に306個の短点(ドット)で構成される。つまり60秒に61個の短点が送信されるわけである。この方式を新学用式といった。

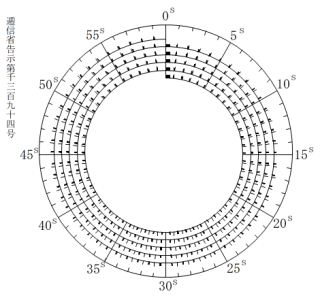

図5 新学用式フォーマット(逓信省告示1394号より)

なぜこのような方法を採用したかというと、正確に時計の誤差を知ることができるからである。報時は1分間に61点、時計は1分間に60点であるから1分間のうちに必ず両者が一致するところがある。5分間信号は送信されるので、この5回の平均をとるのである。例えば、報時の0秒の長符号が時計の14秒を過ぎたところで聞こえたとしよう。そして報時と時計の一致したところが34秒だったとする。報時の刻みと時計の秒の刻みの差は(61-60)/60=0.017秒であるから、14+0.017×(34-14)=14.34秒 つまりこの時計は報時より14.34秒すすんでいることになる。このように1/100の精度で誤差を知ることができるのである。

この送信は1年という限定送信で、新学用式の報時について試験をしていたものと思われる。この期間中の銚子無線電信局からの送信については記載がないので、従来の方式で行われていたと思われる。

7.異なる送信フォーマットの採用

1933(昭和8)年9月1日より東京無線電信局と銚子無線電信局の送信フォーマットが変更となった。東京無線電信局は、約1年間の試験送信で使われた新学用式が使われ、銚子無線電信局ではほぼ従来通りのフォーマットが使用されるようになった。送信時刻は、東京無線電信局が昼は午前10時54分から、夜は午後8時54分から、銚子無線局が昼は午前10時59分から、夜は午後8時59分からとなった。送信周波数は、東京局が39kHz(波長7700m)、銚子局が500kHz(波長600m)である。ここでは東京局の電波が「持続電波」となっているのに対し、超支局の電波は「可聴電波」となっていることが興味深い。つまり銚子局の電波は変調がかかったA2波であるのだ。これは、1928(昭和3)年11月に、それまでの瞬滅火花式送信機から国産の真空管式送信機に入れ替えたことによるものだろう。この送信機は1kWのTH-1101という送信機である。

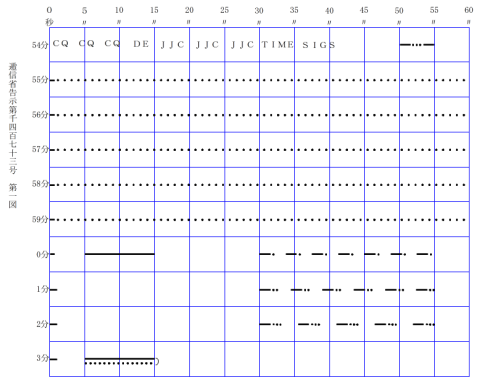

以下に、東京無線電信局と銚子無線電信局の送信フォーマットを掲載する。

図6 銚子無線電信局の送信フォーマット(逓信省告示第1473号より)

図7 東京無線電信局の送信フォーマット(逓信省告示第1473号より)

8.短波帯での送信

これまで長波と中波で行われていた報時送信に短波帯が使われるようになるのは、1938(昭和13)年6月5日からのことである。1935(昭和10)年4月15日にそれまでの東京無線電信局が機構を変え、東京中央電信局となった。この中央電信局からの電波に、従来使用していた39kHzに短波の15470kHz(昼間)と7735kHz(夜間)が加わった。銚子無線局の方は変更がない。これを告示した逓信省告示第1750号(1938.6.2)の記述も興味深い。これまで「持続電波」「可聴電波」となっていた表記がそれぞれ「A1電波」「A2電波」という表記に変わったのである。

これら短波の周波数は、1946(昭和21)年までに5回変更している。表1を参照されたい。 この短波帯における送信は、艦船向け、特に海軍の艦船向けのものであった。4000、4630、5470、9260、13175、13640、13890kHzは海軍に割り当てられていた周波数である。

これらの報時信号は、海上の船舶だけでなく、全国の測候所や測地・地震観測等の学術研究のために使用された。

一般の市民はラジオから流れる報時を聞いた。時刻の放送は放送当初から行われていたが、最初の頃はアナウンサーが肉声で行っていた。その後、1933(昭和8)年1月1日より東京無線電信局の報時信号を受信し、局の標準時計との誤差を算出・補正するシステムが使用された。標準時計を基に、時報の40秒前から秒音が放送され、ピアノ音が30秒前に3回、20秒前に2回、10秒前に1回鳴り、正時に1回鳴るようになっていた。

表1 東京中央電信局の送信周波数の変遷

9.標準電波と報時電波の合体〜JJYの誕生

ところで、発射する電波の精度を確保するために標準周波数の発射が行われたのは、昭和2年11月のことである。『日本無線史』第10巻には、1923(大正12)年8月より海軍の船橋送信所より標準電波が発射されたとあるが、軍隊内部のことで当時は表に出ることはなかった。逓信省が管轄する標準電波の正式発射は1940(昭和15)年1月30日のことである(逓信省告示第1号、1940.1.6)。

この標準電波と報時電波が合体したのは、1948(昭和23)年8月1日のことであった。官報(文部省逓信省告示第1号、1948.8.2)によれば、「昭和23年8月1日から次の方法によって、標準(周波数及び秒報時)電波を発射する。」とある。「周波数及び秒報時」と発射電波に2つの目的を与えたことが従来と異なる点である。これが今日の標準電波JJYのはじまりであった。官報によれば、時間標準については東京天文台が、周波数標準については逓信省電波局電波標準所が管轄し、検見川送信所から出力2kW、周波数4MHzと8MHzで発射した。この標準電波の発射からJJYのコールサインが使われた。標準電波の精度については、周波数が3×10-7、秒報時が0.03秒となっている。送信時間は、4MHzが24時間、8MHzが奇数時の54分〜偶数時の36分までとなっていた。

官報の本分及び記載された送信フォーマットの図を以下に掲載する。

図6 文部省・逓信省告示第1号

図7 文部省・逓信省告示第1号に附属の図

【参考】

『日本無線史』第2巻、電波管理委員会、1951.2.10、P336〜345、P407〜418

『日本無線史』第4巻、電波管理委員会、1951.9.11、P36〜40、P68〜75、P234〜240、P329〜332

『日本無線史』第8巻、電波管理委員会、1951.3.20、P186〜188

『日本無線史』第10巻、電波管理委員会、1951.9.30、P48〜51、P316、P440〜445

『標準電波五十年の歩み』郵政省通信総合研究所標準測定部、1991.3、P1〜4

逓信省告示第545号(1913.7.1)、逓信省告示第1105号(1916.12.9)、逓信省告示第254号(1924.2.27)、逓信省告示第1271号(1924.9.10)、逓信省告示第1327号(1924.9.25)、逓信省告示第1453号(1924.10.22)、逓信省告示第865号(1925.6.3)、逓信省告示第1294号(1925.9.3)、逓信省告示第1394号(1932.7.21)、逓信省告示第1473号(1933.6.22)、逓信省告示第1750号(1938.6.2)、逓信省告示第223号(1939.1.28)、逓信省告示第1667号(1941.7.26)、逓信省告示第2318号(1941.11.22)、逓信省告示第790号(1942.5.23)、逓信省告示第66号(1946.8.30)、文部省・逓信省告示第1号(1948.8.2)

【図の引用】

図3:港区探訪 はじめて物語⑤「国立天文台」『KISSポート』2007.5

https://dp700d203kaax.cloudfront.net/spot/tanbou/pdf/tanbou0705.pdf#zoom=100

図4:『日本無線史』第10巻、P50

(OG)

前のページに戻る

<HOME>