15世紀の末に始まったヨーロッパの大航海時代には、大洋に船を繰り出して、新大陸の品々を自国に持ち帰ることで莫大な利益を得ることができた。目標物がまったくない大洋中では、自船の位置を正しく知ることが目的地に到着するために必要なことであり、また暗礁などで船が難破しないためにも必要不可欠であった。緯度の測定は、昼間は太陽の高度を、夜間には星の位置を調べることでわかったが、経度は天文観測だけでは知ることができない。ある基準となる地からどれだけ時間が経ったかがわからないと天文データは活用できないのである。そのため、海洋進出した各国では正確な時計の開発が課題となった。イギリスでは正確な時計開発のために莫大な賞金を出すことにした。イギリス~西インド間の航海で、経度1°以内の正確さを持つ時計の開発に1万ポンドを出すことになった。地球の自転を考えた場合、経度1°は時間にして4分である。イギリス~西インド間の航海に2ヶ月かかったとすると、2ヶ月で4分以内という精度になる。この難問を解決したのが、ジョン・ハリソン(John Harrison)で、1761年のことであった。ハリソンはH1~H4の時計を試作し、H4がジャマイカへ向かう航海でテストを受け、81日間の航海で誤差5.1秒という結果を残した。このハリソンの航海用時計をクロノメータという。クロノメータが製作されたことで、航海の範囲はさらに拡大していく。

図1 ハリソンのクロノメータH1

図1 ハリソンのクロノメータH1  図2 ハリソンのクロノメータH4

図2 ハリソンのクロノメータH4クロノメータといえども誤差は生ずる。この誤差は長い航海の中で積算されるので、寄港した時にその地方の正しい時刻を知り、誤差を補正することが必要になる。このために使われたのが報時球(Time Ball)である。

報時球は、船舶から見える塔や建物など港の近くの施設の上に球を設置し、時刻が近付くと球が引き上げられ、当該時刻にこれが落下することで時刻を知らせる方法である。報時球以前には大砲などの音で時刻を知らせるシステムが存在したが、音の伝搬速度が遅いため、瞬時に動作が確認できる報時球となった。1904年当時、世界中に121の報時球があり、日本にも横浜・神戸をはじめ6施設があった。1833年に設置されたグリニッジ天文台の報時球は、12時58分に球が上昇し13時ちょうどに落下した。これでテムズ川に停泊する船舶に時刻を知らせた。このグリニッジ天文台の報時球は、現在もフラムステード館の上にあり、時刻になると動く。

図3 グリニッジ天文台の報時球

図3 グリニッジ天文台の報時球日本では1903(明治36)年3月に横浜と神戸で報時球が始動をはじめ、1908(明治41)年には門司に、1923(大正12)年に長崎、1924(大正13)年に大阪に設置された。横浜、神戸、門司については、東京天文台の電気時計から信号が送られ、この信号がリレーを動作させて報時球を落下させていた。長崎を除く各地の報時球は、日曜休日を除く毎日12時(正午)の5分前に球を引き上げ落下させた。長崎では毎日12時の時報球とともに夜間21時に時報灯をもって時刻を知らせた。

図4 横浜港の報時球

図4 横浜港の報時球1920年頃の太平洋沿岸の報時信号の一覧が『東洋燈臺表』という書籍に掲載されているので、日本国内に限って掲載しておく。

1889年にヘルツ(Heinrich Rudolf Hertz)が電波の存在を実験で確かめると、マルコーニ(Guglielmo Marconi)が電波を使った通信の実用化に取り組んだ。1901年にマルコーニはイギリス~ニューファウンドランド(カナダの東海岸の島)間の通信に成功し、電波を使用した無線通信の効果を実証した。この影響で各国は無線通信の実用化に向けて動き出す。報時の分野でも無線を使用した報時システムが作られていった。最初に無線報時を行ったのはアメリカ海軍だといわれている。1903年9月、アメリカ海軍天文台はニュージャージー州Navesinkの送信所から報時信号を発した(*1)。翌1904年8月9日にはBostonの海軍工廠から定期放送が始まり、1905年末にはアメリカ国内のNorfork、Cape Cod、Key West、Portsmouth、Mare Islandから時報が送出された。無線報時の開始によって「天文、測地、採鑛、地震、物理、弱電工學の諸學者のこれを利用するもの激増し、國境確定、經度測量等は米國本土以外に南米、オーストラリヤ、ニュージーランド、カナダ等にて利用せられ、今日に於ては毎時放送が行われるに至った。」と多方面での活用が行われるようになった(*2)。

図5 ヘルツの実験装置

図5 ヘルツの実験装置 図6 マルコーニの最初の実験の送信機

図6 マルコーニの最初の実験の送信機無線報時は、無線機さえ積んでおけば、視界が不良であったり、夜間であっても、時刻を知ることができる。伝搬状態によってはかなり遠方まで信号が届く。日本の銚子無線局が発する無線報時信号は「西方は臺灣及支那沿岸は此圏内にあり、東方は米國行の汽船が横濱を出発してから四晝夜間は報時を受け得る」とある(*3)。洋上を航海する船舶が無線通信室を備えるようになっていくと、無線報時の利用が当たり前になっていく。それでも小型の船舶では無線設備の設置は進まなかったため、長い間、報時球と無線報時が共存する時期が続く。

20世紀初頭の無線通信は、主に火花送信機が使われ、火花によって生ずる電波を断続し、モールス符号を送った。送信のためには高電圧、大電流が必要で、大容量の発電機が必要だった。また、アンテナも大きなアンテナを必要とした。このように無線局には膨大な設備が必要としたため、無線通信の施設は一般の通信業務のために作られ、報時のために専用の施設が作られるということはなかった。みな通信業務の合間をぬって、報時の業務をこなしていたのである。これらの無線局の多くは主に船舶との通信のために作られたもので、開けた場所が確保できる海岸の近くに建設されたことから「海岸局」とよばれる。

この海岸局も、GMDSS(Grobal Maritime Distress and Safety System:世界的な遭難安全制度)が導入され、海岸局は次々と廃止された。日本でも1999年廃止の長崎無線局が最後の海岸局となった。

『東京天文台 無線報時史』では、無線報時信号の型式を発信時間によるものとして、(a)定時報時、(b)連続報時と区分している。定時報時とは毎日一定の時刻に数分間の報時信号の送出を行うものである。連続報時とは終日あるいは長時間報時信号を送出するものである。さらに、報時の性質により区分すると、(a)普通報時、(b)標準電波報時に分けられる。普通報時とは報時が始まって以来行われてきたもので、電波を秒信号で断続したものをいう。標準電波報時とは近年になって行われているもので、標準の無線周波数の電波に秒信号を重畳して送信するものである。

以下は定時報時で普通報時の無線報時信号の時間的変化について代表的なものを挙げておく(本文ではこのことについて送信フォーマットと称している)。

①新国際式報時

新国際式報時は1912年10月にパリで万国協同報時法会議(International Time Conference)が開催され、新しい報時方式として考案されたものである。この方式はONOGOシステムとも呼ばれ、翌1913年7月1日より放送されることとなった。これに参加した報時局は、France・Paris(0:00と10:00に信号送出)、USA・Arlington(2:00と17:00)、Philippine・Manila(4:00仮)、Somali・Mogadishu(4:00)、Mali・Tombouctou(6:00)、Germany・Norddeich/Wilhelmshaven(12:00と22:00)、Brazil・San Fernando(16:00)、Eritorea・Massawa(18:00)、USA・San Francisco(20:00)である。

送信のフォーマットを図7に示す。まず送信時刻の57分00秒~57:50までX(-・・-)を連続送信、57:55~58:00に長さ1秒の長符を1秒おきに送る。58:00~58:50までN(-・)を10秒ごとに送る。短符の始点が10秒目となる。58:55~59:00に長さ1秒の長符を1秒おきに送る。59:00~59:50までG(--・)を10秒ごとに送る。短符の始点が10秒目となる。59:55~0:00に長さ1秒の長符を1秒おきに送る。最後の長符の終端が0:00を示す。

図7 新国際報時の送信フォーマット

図7 新国際報時の送信フォーマット②日本式報時

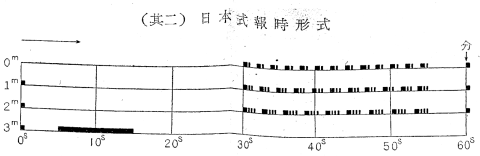

日本式報時は、フランスのオリジナルシステムに変更を加えたもので、時刻の部分は東京天文台からの自動送信によるもので、符号の部分は手動による。この方式は1933年8月末までで、9月からは学用式となった。送信のフォーマットは以下の通り。

送信時刻の55分00秒~0分00秒まで1回1秒の短符を送る。短符の始端が各秒を表す。0:00に長符を1回送る。始端が00秒を示す。0:30~0:55までN(-・)を連続して送信、01:00に長符を1回送る。1:30~1:55までD(-・・)を連続して送信、02:00に長符を1回送る。02:30~02:55までB(-・・・)を連続送信、03:00に長符を1回送る。

図8 日本式報時フォーマット

図8 日本式報時フォーマット③アメリカ式報時

アメリカ式報時には新旧があるが、その境目は1935年である。旧式も新式もよく似ているので、ここでは新式について説明しておく。

報時時刻の5分前より59分50秒まで1秒間に1回短符を送信する。但し、29秒目と56~59秒目は休む。また以下の時間の秒信号も休みとなる。55:51、56:52、57:53、58:54。59:51~59:59も休止し、0:00に長符を送信する。

図9 アメリカ式報時フォーマット

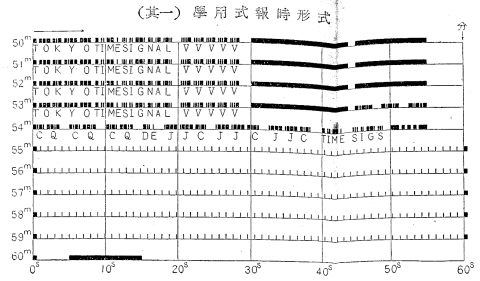

図9 アメリカ式報時フォーマット④学用式(rhythmic signal)

(a)旧学用式

時刻の5分前から50秒間に49/50秒の間隔で300個の信号を送るもので、時計の秒針とは50秒に1回一致する時刻があり、ここから時計の進み(遅れ)を約1/100の精度で知ることができる。これは一致法を応用したもので、フランスでは1923年から、ドイツでは1924年から、イギリスでは1927年からいずれも長波を使用してこの方式が行われた。

(b)新学用式

1925年にParide 行われた国際電信会議(International Telegraph Conference)で協定されたもので、60秒間に61個の短点を送るものである。これを5分間送信し、分に相当する時刻には長符(0.5s)を送る。60秒間に61個の短点を送るので、0.9836秒ごとに送ることになる。その差は0.0164秒。較正すべき時計の秒針は1分間の間のどこかで一致する点がある。これを5回測定できるので、平均をとれば約1/100の精度で較正することが可能となる。

図10 新学用式報時フォーマット

図10 新学用式報時フォーマット日本では1932年9月1日より新学用式が採用されたが、1956年12月31日をもって学用式は廃止された。他にもNorddeichは1957年11月をもって、Rugbyは1958年6月30日をもって学用式を廃止している。高い精度で時刻較正が可能な方法だが、較正作業の繁雑さがあり、特別な計測などを除き、一般の時刻較正ではそこまでの精度が求められなかったということが消えていく原因だと思われる。

較正法を以下に記す。報時電波の長符信号を聞いたとき、較正すべき時計の秒針が14秒過ぎだったとする。そのまま短点を聞きながら秒針をみていくと34秒の時に一致したとする。このときこの時計のズレは、

14秒 + 0.0164×(34秒 - 14秒)=14.33秒 となる。

⑤分秒報時

イギリスで行われている方式で、秒信号(約0.1s)と分信号(約0.5s)を5分間送信するものである。1960年当時は、Rugbyの他、日本の検見川・臼井・小山、アルゼンチンのMonte-Grande、ソ連のMoscow、ドイツのNorddeich、フランスのPontoiseなどで使用されていた。

図11 分秒報時フォーマット

図11 分秒報時フォーマット⑥標準電波秒報時

標準電波に秒信号を重畳して送信するものである。これについては戦後の章で詳しく述べるので、ここではふれない。

報時と経度測量とどのような関係があるのかと思われるかもしれないが、実は緊密なつながりがあるのである。世界各地から発射される報時電波を受信することで、受信地の経度を正確に知ろうとする試みが行われた。このため、『理科年表』にはある時期まで世界各地の報時信号を発する無線局が記載されていたのである。

1922(大正11)年5月にローマで万国天文学会、万国測地及地球物理学会の総会が行われ、フランスのボルドー(Bordeaux)局とアメリカのアーリントン(Arrington)局等からの無線報時信号を受信し、その国の基本経度を正確に測定し、世界時刻の統一を期することとなった。日本もこの取り組みに参加することとなり、三鷹の東京天文台の敷地内に受信所を設置することとなった。三鷹国際報時所である。アンテナは60m高の鉄塔に210m横、47m縦のループアンテナ2基を、1つはボルドー局に向け、もう一つはそれに直角に配置した。受信機は沖電気製の高周波3段のストレート型長波受信機を設置した。この設備で、Bordeaux(フランス)、Pearl Harbor(アメリカ)、Nauen(ドイツ)、Malabar(ジャワ)、Saigon(現Ho Chi Minh・仏領インドシナ)、Cavite(フィリピン)の局を受信することができるようになった。

図12 三鷹国際報時所のアンテナ

図12 三鷹国際報時所のアンテナ第1回万国経度測量は、1926(大正15)年9月15日~11月30日まで行われ、世界中で50を超える観測所が参加した。この時の報時局は、Annapolis(17.5kHz、アメリカ)、Arrington(4016kHz、アメリカ)、Bellevue(12048kHz、アメリカ)、Pearl Harbor(26.1kHz・8152kHz、アメリカ)、Saigon(19kHz・14.4kHz・12000kHz、仏領インドシナ)、Bordeaux(15.9kHz、フランス)、Issie(9375kHz、フランス)であった。日本では長波帯の電波を受信した。

第2回万国経度測量は、1933(昭和8)年9月15日~12月15日まで行われ、90を超える観測所が参加した。この時の報時局は、Annapolis(17.2kHz)、Arrington(9050kHz)、San Francisco(8596kHz)、Pearl Harbor(26.3kHz)、Nauen(16.5kHz)、Norddeich(11342kHz)、Malabar(19.2kHz)、Saigon(18.9kHz・9524kHz)、Cavite(23.4kHz)、Bordeaux(15.7kHz)、Pontoise(10582kHz)、Rugby(16kHz)、Moscow(39kHz・10714kHz)、Monte Grande(8837kHz)、Rio de Janeiro(10309kHz)、小山(12000kHz)、船橋(39kHz)であった。

(*1)『原子時間を計る~300億分の1秒物語』T.Jones、P168

(*2)「米国海軍の報時」辻光之助訳、『天文月報』第33巻、第7号、1940.7(原文は「米国海軍天文台、Hellweg大佐、Publ.A.S.P.Feb.1940)

(*3)「無線電信による時刻報知に就き」早乙女淸房、『天文月報』第5巻、第7号、1912.10

【図の出典】

図1 ハリソンのクロノメータ H1 筆者撮影(2013.9、Royal Observatory Greenwich)

図2 ハリソンのクロノメータ H4 同上

図3 グリニッジ天文台の報時球 同上

図4 横浜港の報時球 http://www.leuchtturm-welt.net/HTML/TIMEBPK/ORIGINAL/YOKOHAMA.JPG

図5 ヘルツの実験装置 筆者撮影(2015.8、Deutsche Museum)

図6 マルコーニの最初の実験の送信機 https://www.sciencephoto.com/media/997957/view

図7 新国際報時の送信フォーマット 「萬国協同放射電信式報時事業の開始」『天文月報』第6巻第2号、1913.5

図8 日本式報時フォーマット 『理科年表』第25冊、丸善・東京天文台編纂、1951.12

図9 アメリカ式報時フォーマット 同上

図10 新学用式報時フォーマット 同上

図11 分秒報時フォーマット 同上

図12 三鷹国際報時所のアンテナ 国立天文台アーカイブ室新聞(2011年12月19日第554号)http://prc.nao.ac.jp/museum/arc_news/arc_news554.pdf