以下のことは、ものづくりとは直接関係ないが、筆者にとってとても意外なことだったので、ここに記しておきたい。

現代の高校生たちは、教科「情報」で、2進数について学ぶ。そのとき16進数についても学ぶのが一般的だと思う。

筆者が高校生のときも、(工業高校だったので)2進数とともに16進数を学んだが、16進数では、10以上の数字はそのまま記述すると2桁になってしまうので、数字とは異なる記号を使用する。我々は10以上の数字には,A,B,C,D,E,Fと記述することを学んだ。筆者にとってはもう50年以上も前のことだが、そのように学び、何の疑問も持ってこなかった。

ところが、日本のコンピュータの黎明期を調べているときに、FUJICを製作した岡崎文次氏の論考「FUJIC」(『日本のコンピュータの歴史』,P74)に次のような記述があることに気づきたいへん驚いた。

「FUJICのプログラムは機械語で、表2.3に示す命令コードを使う。3アドレス方式で16進数字(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,J,K,L,M,N,P)で書く。」とあったのだ。

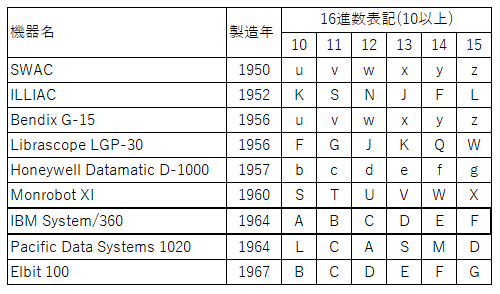

そこで調べてみると、現在私たちが学んでいるA~Fを16進数の10~15にあてる表記は、IBM System/360が世界標準としたもののようで、それ以前には様々な表記法があったことがわかった。1950年代から60年代にかけては、表Aのような表記が使われていたのであった。この中には、FUJICの表記はないが、岡崎氏はFUJICの製作に当たってSSEC(Selective Sequence Electronic Calculator)の影響を受けたと書いているので、SSECの表記が使われていたのではないかと推測する。

表A

【参考】

・「Computer Arithmetic」John J.G.Savard、2018.7 http://www.quadibloc.com/comp/cp02.htm

・情報処理学会歴史特別委員会編『日本のコンピュータの歴史』オーム社、1985.10

<HOMEに戻る>