どこにでもパズルを自分で作る人はいるものである。ネットで『Handmade Puzzles』という本を見つけ、取り寄せた。著者はRoy Redlichで、おおかたは木製のパズルが38種類掲載されている。その中で、板を組み合わせて正方形にするパズルに興味を持ち、作ってみることにした。元は日本の「ハナヤマ」というメーカーのプラスチックパズルのようだ。著者は各ピースを大きめにして、真ん中に5セント硬貨が入るようにしていた。この本はカラー刷りなのだが、写真が少々不鮮明で、製作方法については全く載せていない。写真と、最後のページにある解答を参考に図面を作り、製作した。私は5セント硬貨の代わりに、以前に行った旅行で残った中国の5角硬貨を使い、その大きさに合わせて図を描いた。

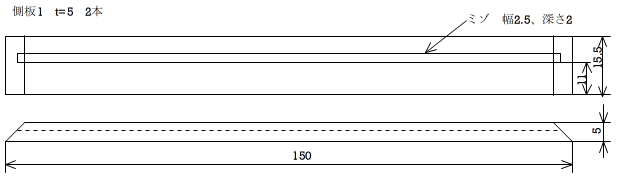

パズルピースを入れる箱も作ってみた。ふたをアクリルにして、周囲は木製である。今回はミゾを彫ってアクリル板をスライドできるようにしてみた。以前入手した木型用の細いノミ(幅2.5mm)が役に立った。

パズルの名称だが、"Holey"は「穴のある」という意味だが、"Buffalo"は「水牛」以外の意味を見つけられず、なぜ"Buffalo"なのか疑問は残る。

図1 製作の参考にした本

図1 製作の参考にした本 図2 製作したピース

図2 製作したピース 図3 箱に収めた「正解」の写真

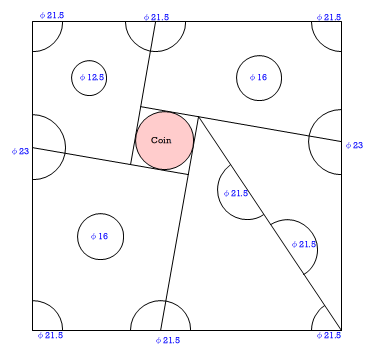

図3 箱に収めた「正解」の写真材料は、厚さ5mmのアガチスを使用した。この材料は表面と裏面で色が異なっていて、色をそろえたらだいぶ簡単なパズルになってしまった。おもて裏が関係ないような材料が好ましい。図を以下に示す。収めるコインの大きさにより寸法を変えるとよい。私の使用した5角硬貨は直径20.4mmであった。日本の1円玉なら直径20mmなのでそのまま製作可能である。

材料の切断については、図4そのままに切断すると、木目が目印になって組み合わせが容易になってしまうので、木目で合わせることができないように,バラバラの方向で切断するとよい。

図4 全体の配置とピースの穴の寸法

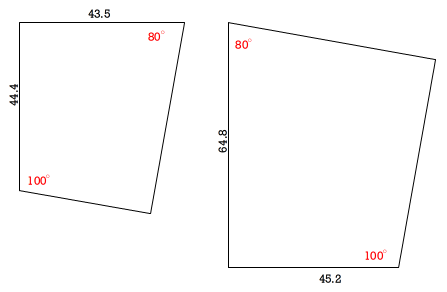

図4 全体の配置とピースの穴の寸法 図5 ピース1、2

図5 ピース1、2 図6 ピース3、4

図6 ピース3、4 図7 ピース5

図7 ピース5各ピースに穴が開いているのは、元々のデザインがロシアのVladimir Krasnoukhovという人で、"Cheese"というタイトルであったらしい。それで穴が開いているのである。穴の大きさは適当でよい。

ピースを収めるケースの図面を以下に示す。

図8 箱の側板1

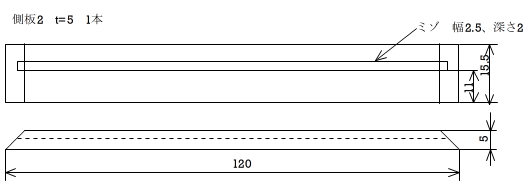

図8 箱の側板1 図9 箱の側板2

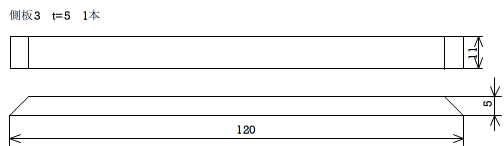

図9 箱の側板2 図10 箱の側板3

図10 箱の側板3 図11 硬貨を乗せる台1

図11 硬貨を乗せる台1 図12 硬貨をのせる台2

図12 硬貨をのせる台2箱の底板は厚さ2.5mmのベニヤ板を150×120に切って使用した。底板の上にボンドで側板を接着した。硬貨をのせる台は台1(5mm)をまず底板に接着し、その上に台1(3mm)を接着、さらにその上に台2を接着した。

アクリル板は厚さ2mmのものを113×146に切って使用した。

図13 箱に納め,アクリルのふたを閉めた状態

図13 箱に納め,アクリルのふたを閉めた状態毎回のことであるが、製作にあたっては、子どもが使用することもあるので、角はすべて丸め、遊んでいてけがをしたりとげが刺さったりすることがないようにご配慮を。

【参考】

『Handmade Puzzles』Roy Redlich(出版社名がないので私家本かもしれない)2019.9

<HOMEに戻る>